1928. Les années folles touchent à leur fin. La Belle Epoque n’est plus qu’un fantôme charmant, mais oublié. Et pourtant, deux spectres évoquent encore le passé et se préparent à affronter l’avenir, incarné par un être terrifiant, inhumain. Ils ont pour noms Sherlock Holmes et Arsène Lupin. Les deux grands héros de la littérature populaire ont vieilli ; leur monde a changé ; les êtres aimés les ont quittés. Mais un ennemi commun va les pousser à mettre de côté leurs différends et à unir leurs forces.

Florian Thomas, dans son court-métrage L’hypothèse de la Reine Rouge, imagine la rencontre entre ces esprits hors du commun, mais fatigués. Vernon Dobtcheff joue un Holmes diminué, tandis que Charles Clément campe un Arsène Lupin encore malicieux. C’est dans l’atmosphère douillette du China Club que j’ai retrouvé le réalisateur et son Lupin pour parler de ce film actuellement en post-production.

Florian Thomas, dans son court-métrage L’hypothèse de la Reine Rouge, imagine la rencontre entre ces esprits hors du commun, mais fatigués. Vernon Dobtcheff joue un Holmes diminué, tandis que Charles Clément campe un Arsène Lupin encore malicieux. C’est dans l’atmosphère douillette du China Club que j’ai retrouvé le réalisateur et son Lupin pour parler de ce film actuellement en post-production.

L’hypothèse de la Reine Rouge : le titre, au premier abord, est assez énigmatique…

Florian Thomas : C’est un titre de travail, parce que tout le monde m’en parle. Ça vient de Lewis Carroll, et c’est à la fois une théorie historique et biologique, une forme de théorie de l’évolution. Les historiens se sont réappropriés cette théorie pour parler de la course à l’armement. Quand tu vois qu’un pays se dote d’une arme supérieure au pays voisin, le pays voisin, en réponse, va aussi augmenter son arsenal, de manière à ce que l’équilibre soit toujours respecté. La théorie biologique – je ne sais pas si ça se dit, je prends le risque –, c’est de dire que chaque fois qu’un prédateur évolue pour chasser une proie, la proie évolue de manière à ce que le rapport de forces reste le même. C’est intéressant car ça sous-entend qu’on ne peut évoluer que face à un ennemi. Ramené à mon film, ce sont donc deux personnages qui sont a priori morts tant qu’ils n’ont pas ce fameux ennemi, et qui reviennent vraiment à la vie à la fin quand il y a un méchant qui se dévoile. C’est toujours cette question d’interdépendance entre les méchants, les héros… Je n’invente rien, tout ça, c’est depuis Homère et l’Odyssée. L’un ne peut pas se passer de l’autre et l’un ne peut pas évoluer sans l’autre. J’avoue que c’est un peu tiré par les cheveux…

Charles Clément : Non, non…

Florian Thomas : Mais en même temps j’aimerais bien que les spectateurs fassent l’effort de chercher ce sens. Je suis assez fan des œuvres où l’on met le spectateur à contribution, où l’on ne le prend pas toujours par la main pour lui dire : "Regarde ce qui se passe !"

Florian Thomas : Mais en même temps j’aimerais bien que les spectateurs fassent l’effort de chercher ce sens. Je suis assez fan des œuvres où l’on met le spectateur à contribution, où l’on ne le prend pas toujours par la main pour lui dire : "Regarde ce qui se passe !"

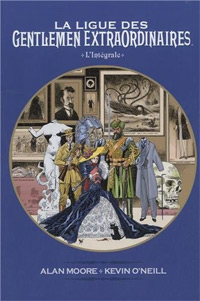

Je suis fan de beaucoup d’œuvres un peu dans ce goût-là, et il y en a une qui a beaucoup motivé ce film : la BD d’Alan Moore, La Ligue des Gentlemen extraordinaires, qui a donné un très mauvais film (pourtant j’aime beaucoup le réalisateur), mais qui en soi est un chef-d’œuvre, une BD absolument incroyable.

Elle a ce côté génial, extrêmement référentiel. Il n’y a aucune clé qui est livrée avec la BD, et donc si l’on veut saisir toutes les nuances, il faut à la fois lire la BD et avoir Google à côté. Et là on se régale parce qu’on voit l’étendue de l’univers qui est sous nos yeux. Allan Moore est un génie. Je luis dois beaucoup.

Tes sources d’inspiration sont d’ailleurs variables : les romans, la BD, le jeu vidéo Dishonored…

Florian Thomas : En fait, ce n’est pas si varié que ça. Quand tu regardes les gens qui développent ce jeu vidéo par exemple, on partage beaucoup de références.

Florian Thomas : En fait, ce n’est pas si varié que ça. Quand tu regardes les gens qui développent ce jeu vidéo par exemple, on partage beaucoup de références.

Je trouve qu’il y a une forme de créativité qui est encore très ignorée, parce que pour beaucoup de gens, c’est un truc pour les djeuns… mais en fait, il y a des gens de talent, intellectuellement de haute volée qui sont là.

C’est marrant de voir que quand tu mets toutes ces références en commun, en général, ça converge toujours vers le même endroit. On revient toujours vers les mêmes sources. Quand tu vois, dans Dishonored, que les inspirations premières, ça a été HG Welles, le steam-punk primitif, ça a été de créer une ville imaginaire inspirée du Londres Victorien de Sherlock Holmes… Ce n'est que justice que je m'inspire à mon tour du jeu justement pour parler de herlock Holmes ! Ce sont les vases communicants de l'art...

Il y a aussi un attachement au type du feuilleton, le plaisir des films à épisodes…

Florian Thomas : Evidemment. Le feuilleton – ou serial – c’est l’ancêtre de la série, déjà. Et pour la petite histoire, le plus vieux serial qu’on connaît, qui est devenu introuvable et a été perdu, c’est un serial italien de 1910 : Arsène Lupin contre Sherlock Holmes [1]. Donc la boucle est bouclée ! C’est un hommage, évidemment, au serial, à Feuillade… C’est pour ça d’ailleurs que le film se termine sur un cliffhanger insoutenable, avec la suite au prochain épisode.

Florian Thomas : Evidemment. Le feuilleton – ou serial – c’est l’ancêtre de la série, déjà. Et pour la petite histoire, le plus vieux serial qu’on connaît, qui est devenu introuvable et a été perdu, c’est un serial italien de 1910 : Arsène Lupin contre Sherlock Holmes [1]. Donc la boucle est bouclée ! C’est un hommage, évidemment, au serial, à Feuillade… C’est pour ça d’ailleurs que le film se termine sur un cliffhanger insoutenable, avec la suite au prochain épisode.

La forme du court-métrage, c’est alors un choix ?

Florian Thomas : Tout bêtement, j’ai eu une fenêtre de tir pour pouvoir faire un court. J’ai eu la chance de tomber sur un producteur qui aimait bien l’histoire que je lui ai racontée. Et déjà qu’un long métrage, ça coûte très cher, mais à partir du moment où on fait de l’époque, dès qu’on pose sa caméra quelque part… il faut mettre un chèque énorme ! La reconstitution coûte de l’argent. Donc, le court, c’était avant tout pour susciter un désir, une envie.

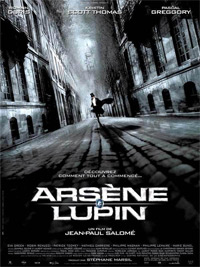

Pour moi, il y avait un vrai manifeste qui était là, qui était de dire aussi : on a un patrimoine littéraire populaire extrêmement riche en France, et on ne s’en sert pas. Enfin, très peu. La dernière adaptation de Lupin, c’est Jean-Paul Salomé dans les années 2000. Et bon... Voilà quoi. On n’a pas fait grand-chose depuis.

Pour moi, il y avait un vrai manifeste qui était là, qui était de dire aussi : on a un patrimoine littéraire populaire extrêmement riche en France, et on ne s’en sert pas. Enfin, très peu. La dernière adaptation de Lupin, c’est Jean-Paul Salomé dans les années 2000. Et bon... Voilà quoi. On n’a pas fait grand-chose depuis.

Prenons par exemple, Sherlock Holmes : ce qui est fascinant, c’est que quand on considère l’intégralité des pastiches – ça a été décliné en films, en séries, en pièces de théâtre, en comédie musicale, en bouquins, en jeu – c’est beaucoup plus important encore que l’œuvre de base. C’est fou ! Et depuis qu’il existe, Sherlock Holmes a été continuellement adapté par d'autres. Il y a toujours eu des films, des livres, des pastiches…

Nous, on n’y arrive pas. On fait un truc, et on met de côté. Et c’est dingue de voir comment les Anglo-saxons prennent plus soin de leur patrimoine littéraire populaire que nous.

Il y a sans doute un problème en France à cet égard : une sorte de respect qui pousse à être frileux devant les métamorphoses et les réécritures des personnages.

Florian Thomas : Le respect pour les personnages, justement, c’est de continuer à les faire vivre.

Charles Clément : Il n’y a pas de respect, je trouve, dans le fait de mettre toujours Lupin en scène avec un monocle. Je pense qu’on n’innove pas en France, on ne prend pas de risque. Et ça se sent même pas dans la mentalité, qu’elle soit artistique, politique… Certains tiennent le Sésame. Et il y a plein de gens, comme Florian, qui veulent faire évoluer les choses, et heureusement, par un autre biais. Et ils le réussiront. On réussira.

Il y a une grande part d’humour dans les dialogues autour des références littéraires (813, L’aiguille creuse, Herlock Sholmès). On sent à la fois une connaissance de l’œuvre et une volonté de jouer avec.

Florian Thomas : Oui, je suis vraiment parti des bouquins. L’idée était à la fois d’être très respectueux, autant que possible (parce qu’il y a des vrais geeks là-dedans, des mecs qui peuvent me couper la chique parce qu’Holmes ne fume pas le bon tabac…) et de toujours revenir à cette source-là, de citer, de faire de petits clins d’œil pour les happy few qui ont lu 813 ou qui ont lu L’Aiguille creuse ; mais en même temps, il fallait faire en sorte que ça ne nuise pas à la lecture globale pour les gens qui sont totalement hermétiques à cet univers passent quand même un bon moment.

Je pense qu’au début, dans les premières versions du script, il y avait vraiment beaucoup trop de références. On m’a fait la réflexion : c’était vraiment la fête à l’Happy few, je risquais de perdre des gens. Je me suis donc calmé. Mais il y a plein de petites choses aussi dans la déco, des petits rappels, des petits clins d'oeil. Moi ça m’amuse beaucoup.

Arsène Lupin, Sherlock Holmes, ce sont des lectures d’enfance ?

Florian Thomas : Pour ma part, d’adolescence plutôt. Je suis arrivé à quinze, seize ans sur Lupin et Holmes. Après j’ai lâché pendant un bon moment. Mais c’est la portée légendaire qui m’intéresse plus que les bouquins, je dois avouer. C’est tout ce qu’ils représentent en termes de mythe. C’est comme tous ces grands noms : Dracula, Frankenstein, Dr Jekyll et Mr Hyde, ce que ces personnages dégagent comme aura, la manière qu’ils ont d’agir sur l’imaginaire populaire, et ce que le grand public en retient me fascine.

C’est intéressant de voir, par exemple, que les gens, quand on imagine Holmes, pense à la double casquette, à la pipe calebasse alors qu’en fait ça n’a pas ou très peu existé dans les romans, ou très peu. C’est William Gillette, un acteur anglais, qui l’a popularisée ; il la portait tellement bien. Je crois que c’est resté un peu comme le père Noël Coca-cola. En fait, Holmes fume autant la cigarette que la pipe… D’ailleurs, la représentation de Guy Ritchie, avec Robert Downey Jr, est contrairement à ce qu'on peut penser, assez fidèle. A part qu’évidemment, Holmes n’est pas décrit comme super beau et faisant des blagues à tout bout de champs, mais il a plein d’attributs dans les films qui sont dans les livres. C’est clairement dit dans les livres par exemple que c’est une brute de combat, qu’il pratique le baritsu, un art martial du début du siècle dernier, ou qu'il a pratiqué la boxe anglaise à Oxford, ou dans je ne sais plus quelle fac…

Charles Clément : Comme Vernon, qui a fait Oxford.

Avec tous ces éléments en tête, comme s’est opéré le choix du casting ?

Florian Thomas : Je connaissais Charles, et ce que j’aimais bien chez lui, c’est qu’il avait à la fois cette dimension un peu aristocratique, et en même temps un peu canaille. Je l’ai rencontré sur un autre tournage où j’ai pu un peu voir ces deux facettes-là chez lui, et ça m’a paru intéressant. Physiquement, dans l’attitude, il était déjà très proche du personnage que j’avais imaginé.

Par contre, quand il a fallu incarner Sherlock Holmes, j’ai buté pendant un bon moment. Il n’y a pas beaucoup de mecs qui, à mon sens, pouvaient l’incarner. En plus, le mien, dans le scénario, a plus de soixante-quinze ans. Ce n’était pas qu’une question de ressemblance par rapport au personnage, je cherchais vraiment un bon acteur, quelqu'un qui ait le charisme, et en fait je suis parti loin. J’ai écumé toutes les listes d’agence et j’ai retenu deux noms. Et Vernon était l’un des deux noms.

Je me souvenais de lui parce que je l’avais vu dans un film où il jouait avec Audrey Tautou, Hors de prix [2], avec Gad Elmaleh. Je trouve qu’il dégageait quelque chose dans le film, même si c’est très éloigné du personnage de Holmes. Il avait cette prestance, cette finesse, que j'aimais beaucoup. J’ai réussi à avoir son agent, et je lui ai envoyé le scénario, mais vraiment comme une bouteille à la mer ! Et la chance que j’ai, c’est que vraiment Vernon lit tout ce qu’on lui envoie. Comme il m'a dit : "on a la gentillesse de me proposer des rôles, la moindre des choses c’est de les lire". J’ai reçu un coup de fil quelques semaines plus tard.

Comment, en tant qu’acteur, s’approprier un tel personnage ? Le spectateur a un imaginaire préexistant de Lupin, ce qui pourrait constituer une barrière. Le changement d’époque donne-t-il alors un espace de liberté plus grand ?

Charles Clément : Alors je ne pensais pas du tout jouer Arsène Lupin ! Ça m’est tombé dessus. C’est génial, c’est Florian. On s’est connus sur un autre tournage, il m’a dit : "j’ai quelque chose pour toi. C’est Arsène Lupin. Fais-moi confiance". Moi aussi, j’étais victime de ce stéréotype, de ce qu’on en fait, de ce qu’on en a fait. Mais j’ai vite glissé dans son univers et j’étais tous les jours agréablement surpris. Je l’ai endossé.

Après, ce n’est pas plus mal de connaître un auteur par son nom, mais de ne pas tout connaitre sur lui. Comme ça, on a la liberté de laisser aussi une empreinte (sans avoir le melon). Une part de liberté, d’interprétation, ne pas rentrer dans les clichés. Je demandais à Florian ce que je devais regarder, mais il m’a dit : "non non, après". Et c’est vrai, là, je regarde : à part les films en noir et blanc (et encore, ça ressemble plus au Chien des Baskerville)…

Mais j’ai regardé une grosse production française, et je me suis ennuyé. Ce n’est pas ça, Arsène Lupin, ce n’est pas le personnage. Il s’avère que je comprends très bien pourquoi Florian m’a proposé ce personnage, peut-être qu’il l’a ressenti en moi : cette évolution sociale, cette adaptation, cette mobilité à travers les classes sociales. Ça me parle énormément par rapport à mon parcours personnel, et je comprends très bien. [3]

Et le personnage de Lupin a aussi une dimension comique.

Et le personnage de Lupin a aussi une dimension comique.

Charles Clément : Ce sont les situations. Ça me fait penser à un vieux film où Sean Connery a joué Robin des bois vieux, La Rose et la flèche [4]. Quand il descend de cheval, on voit juste le… légère crispation du visage.

Il y a un côté comique aussi dans la relation que j’ai avec Vernon, dans la complicité qui s’est créée. Bravo le casting ! Il y a une alchimie qui s’est faite, je ne sais pas comment (et tant mieux). C’est-à-dire que c’est deux univers, deux écoles différentes.

Le costume est aussi un élément essentiel pour la création du personnage…

Florian Thomas : Il l’a super-bien porté. Nous on a nos outils, et il ne faut pas oublier que le premier outil d’un comédien, c’est le costume qu’il porte.

Charles Clément : Les accessoires…

Florian Thomas : Et les accessoires qui vont avec. Et Charles est très très fort avec. Il y a une manière de tout d’un coup sortir la montre à gousset pour regarder l’heure, la manière de jouer avec sa canne, de porter un chapeau… Toutes ces choses différentes font l’interprétation, l’incarnation. Tout à coup, il y a un personnage qui vit, et c’est ce que j’ai adoré voir chez Vernon et Charles : on est face à de bons acteurs, qui, par de petits riens, de petits gestes arrivent à une appropriation totale du personnage. Ça passe par l’appropriation du costume.

Les chef-costumières, Floriane et Clémentine, ont fait un super boulot. Parce que leur travail était à la fois dans l’imaginaire collectif, et en même temps dans ce qu’on peut imaginer qu’ils portent, et en même temps on ne tombait pas dans le cliché, c'est-à-dire le haut-de-forme, le monocle, pour Lupin, et la deerstalker et la cape en tweed pour Holmes. Il y a une vraie harmonie.

Charles Clément : On ne se rend pas compte de ce qu’il a fallu trouver par rapport à l’heure actuelle, où on a développé d’autres choses, d’autres mouvements, qui sont extrêmement simplifiés par rapport à l’époque. Ne serait-ce que la canne. Moi je conduis une Renault, un modèle 1900, c’est une voiture où je ne tenais pas, où mes jambes ne tenaient pas.

Charles Clément : On ne se rend pas compte de ce qu’il a fallu trouver par rapport à l’heure actuelle, où on a développé d’autres choses, d’autres mouvements, qui sont extrêmement simplifiés par rapport à l’époque. Ne serait-ce que la canne. Moi je conduis une Renault, un modèle 1900, c’est une voiture où je ne tenais pas, où mes jambes ne tenaient pas.

On ne se rend pas compte, il y a plein de choses qu’on oublie. Les mecs, pour regarder l’heure, devaient plonger la main dans la poche : il faut montrer que tu avais l’habitude de regarder l’heure [S’exécute avec une montre imaginaire]. Au début tu n’arrives à l’ouvrir… Comme chausser des lunettes, ou des choses comme ça. Il y a plein de choses qu’on fait de façon quotidienne mais qui correspondent aussi à notre temps. On a des gestes, une dextérité, des mouvements avec son temps. Mais les costumes, super travail !

On construit les perso par un vécu du corps.

Charles Clément : Pour les films d’époque, oui. Tout de suite, on porte un gilet…

Florian Thomas : Ca pose un homme.

Charles Clément : Ouais.

Florian Thomas : Très souvent, ce qui est très gênant, dans un film, et ça m’en sort complètement, c’est quand tu vois un personnage qui est censé rentrer chez lui et tu sens qu’il n’habite pas là. Je ne pourrais pas dire pourquoi, mais le mec… il rentre chez lui mais ce n’est pas chez lui. Tu le sens, tu le vois… Il a ce truc où il regarde trop où il pose ses clés… Les costumes c’est pareil. Un mec qui n’est pas dans le bon costume, dont on se dit qu'il n'en ait pas le propriétaire, que ça ne lui va pas, ça crée tout de suite un malaise, une distance... Mais Charles, regarde comment il est, il n’est déjà pas très loin du personnage [5]. Je n’avais aucun doute là-dessus.

Le film met en scène le vieillissement de ces personnages. L’époque a changé, la Grande Guerre a constitué une rupture. Pourquoi ce déplacement chronologique ?

Le film met en scène le vieillissement de ces personnages. L’époque a changé, la Grande Guerre a constitué une rupture. Pourquoi ce déplacement chronologique ?

Florian Thomas : C’est intéressant pour deux raisons. D’abord, ça me permettait d’écrire les personnages en dehors de leurs canons littéraires respectifs, car ni Conan Doyle ni Maurice Lupin n’ont situé les aventures d'Holmes et Lupin pendant la fin des années 20, ou très peu. Les écrits se sont arrêtés avant pour Doyle et à peu près à ce moment-là pour Leblanc. Ensuite je voulais montrer un peu les hommes derrière les mythes. Et c'est plus facile à faire avec des personnages plus âgés, donc plus vulnérables. C’est super intéressant, parce que pour Lupin, on approche de la cinquantaine, et on a un mec qui est en plein bilan de milieu de vie. Comme j’aime le dire, c’est un peu la rockstar à qui tout a réussi toute sa vie, et qui se réveille un matin en dépression : il a tout et pourtant, il lui manque un truc. Et puis Lupin, dans les bouquins, c’est Peter Pan. Le type qui ne vieillit pas, qui fait ses trucs dans son monde et qui vit au centre de son univers. Qu'il soit rattrapé par son âge était donc un angle de traitement assez cool...

Charles Clément : C’est une idée super, la cascade. Il qui croit encore qu’il peut sauter d’un balcon !

Florian Thomas : Et Holmes, c’était intéressant parce qu’il est beaucoup plus vieux – la différence d’âge est réelle, ça correspond à la différence d’âge des personnages – et donc j’ai choisi de le montrer avec des soucis de mémoire. C’est sa plus grande tragédie : son intellect commence à le trahir. Et ce qui m’intéressait encore plus, c’était de montrer comment ce type, malgré ses dons incroyables, en était arrivé, comme il dit dans le film, à souper seul le soir. C’est un vieux monsieur rongé par la solitude.

J’aimais ça : l’idée de faire sortir Holmes de sa retraite, parce qu’il voit en Lupin la possibilité d’avoir un nouveau Watson et de refaire équipe comme à la grande époque, de rompre son isolement.

Holmes a été montré par tous les âges de vie tandis que Lupin est plus sans âge.

Florian Thomas : Parce qu'Holmes a plus été trait" ! Tout simplement. Pourtant, je trouve Lupin plus fascinant. Holmes est relativement monolithique, c’est-à-dire qu’à partir du moment où on a compris le principe "c’est un génie", il a un forme d’infaillibilité qui en est presque ennuyeuse au bout d’un moment. On sait qu’il va arriver sur une enquête, qu’il va la résoudre en deux secondes envers et contre tout et puis voilà.

Ce qui est génial avec Lupin dans les bouquins, et contrairement à ce que les gens croient, c’est qu’il prend des gadins, il se prend des reculs par des meufs, il y a une aventure où il passe son temps à se faire défoncer par un grand méchant, qui est une meuf bien plus forte que lui ! Par deux fois il tente de se suicider… Il a un relief plus prononcé, une faillibilité plus prononcée, il est quelques part plus humain que Sherlock, plus attendrissant. Cette richesse, c’est scandaleux qu’on ne montre pas ça au cinéma, ou en télé, en BD.

Charles Clément : Vous avez entendu ? Scandaleux. Ce qui veut dire que ça ne saurait tarder.

Florian Thomas : Je parle de Lupin, mais dans notre patrimoine on a le Nyctalope, Fantômas, Rocambole, Bob Morane, on a Jules Verne, Gaston Leroux et tant d'autres... On a plein de héros et d'histoires dont on n’a rien fait.

Florian Thomas : Je parle de Lupin, mais dans notre patrimoine on a le Nyctalope, Fantômas, Rocambole, Bob Morane, on a Jules Verne, Gaston Leroux et tant d'autres... On a plein de héros et d'histoires dont on n’a rien fait.

Par ailleurs, l’ambiance assez mélancolique : Lupin a perdu Raymonde, le personnage féminin dans L’Aiguille creuse, et Watson, le double d’Holmes, l’a abandonné. Ce sont des personnages diminués, qui ont perdu une part d’eux-mêmes.

Charles Clément : Ils sont dans une mélancolie… Il y a une très belle phrase qu’a écrite Florian et qui me touche : "Une guerre est passée par là". On est très proche d’après 18, et tout ce qui a fait comme deuils, comme horreur. Et puis c’est l’entre-deux guerres, ils remettent le couvert des années après. Je pense que ce qui est touchant, c’est que ce sont des gens humains. Je pense qu’un vrai héros, c’est un anti-héros. C’est de voir ces possibilités, pas spécialement physiques ou techniques – ça c’est des acquis – mais toute cette sensibilité d’âme qui me touche. Dans l’écoute, dans les râlements. Ils prennent sur eux. Ils ne sont pas dans la méchanceté : "oh, lui, je le connais le vieux. Rha ce petit jeune qui se la raconte…" alors qu’ils ont quinze, vingt ans de différence, ce qui n’est pas grand-chose non plus.

Florian Thomas : J’aime bien l’idée qu’il y a presque une relation filiale entre les deux. Ils se taquinent, ils se cherchent, ils sont en compétition, mais finalement ils ont cette même proximité, ces même râleries, ces trucs que l’on peut avoir avec des gens très proches, son père ou son fils.

Charles Clément : Tu disais que c’était comme Indiana Jones.

Charles Clément : Tu disais que c’était comme Indiana Jones.

Florian Thomas : C’était ma grande référence oui. Je trouve que c’est hyper-bien traité dans le troisième volet, La dernière croisade, la relation père-fils entre Sean Connery et Harrison Ford, qui est magnifique. Ce sont un père et son fils qui se sont éloignés, qui ne se connaissent quasiment pas et qui vont pourtant renouer grâce à un ennemi, à une menace supérieure. Là on a essayé, non pas de reproduire ça, mais en tout cas d’avoir cette même dimension comico-tragique.

Le personnage sur l’affiche – le grand méchant – semble d’ailleurs porter un masque à gaz digne des tranchées, comme s’il revenait aussi de la guerre.

Florian Thomas : Si tu regardes bien, le look du méchant est à la fois inspiré d’anciens méchants qu'on trouvait sur les couvertures de romans populaires (souvent avec une espèce de masque de bourreau), et en même temps, j’ai bien aimé leur donner une lecture un peu nazifiante. Les méchants portent des trois-quarts de SS. Et pour le grand méchant, la comparaison avec un masque à gaz n’est pas fortuite. C’est pour accentuer le côté anxiogène. Si tu regardes la date de l'action dans le film, ces types-là font un gros coup et piquent une somme considérable à Lupin quelques mois avant le crash de 29. Qui a participé à l'avènement de la Seconde Guerre mondiale… Alors, est-ce qu’il y a un lien de cause à effet…

L’atmosphère horrifique est également présente dans le choix du décor : le Musée de l’anatomie.

Charles Clément : Les horreurs qu’on a vues, je ne te dis pas ! Là c’est flippant.

Charles Clément : Les horreurs qu’on a vues, je ne te dis pas ! Là c’est flippant.

Florian Thomas : C’est surtout parce que c’est un lieu que je connais depuis très longtemps. C’est un endroit magnifique, un musée qui est vierge de tout tournage de fiction. Il est dans son jus depuis la fin du XIXème, je crois. La collection n’a quasiment pas bougé, et c’était surtout pour moi un écrin à la taille des personnages que je voulais mettre en scène. Il est plus mystérieux qu'horrifique je dirais. Pour la petite histoire, j’aime à croire ceci : Conan Doyle a arrêté d’écrire pendant un long moment, parce qu’il a tué le personnage après "dernier problème", ce qu'il pensait être son dernier roman, et c’ est un éditeur qui est revenu le voir en lui mettant une pression énorme en disant globalement : "Tu es en train de tuer la poule aux œufs d’or, il faut le faire revenir" ; après avoir encaissé un très gros chèque, Doyle l’a fait revenir, et donc il y a une période d'à peu près de 3 ans dans les bouquins pendant laquelle Holmes disparaît.

Pendant ces 3 ans – ce qu’on a appelé plus tard le "grand hiatus" – il a fallu dire ce qu’avait fait Holmes. Et en fait, il s’avère que durant cette période, Holmes a été à Montpellier pour étudier un dérivé du goudron de houille. Donc, en homme d'esprit qu'il est, il est fort probable qu’il ait connu le musée d’anatomie de Montpellier. Il y a donc un vrai lien historique, littéraire par rapport à ça. Mais c’est avant tout parce que je trouve que c’est un lieu qui, en soi, racontait énormément de choses à l’image.

Charles Clément : La nuit, quand il fait moins trois, moins six. Ça crée une atmosphère de dingue. C’est une cathédrale du corps. Il y a des bocaux avec des trucs…

Florian Thomas : Je pense aussi que ça fait appel à un imaginaire de films qui courent jusque dans les années 80-90 avec ce genre de décor tout en bois, en marbre, un peu inquiétant mais pas trop non plus. Esotérique. Si ça n’avait pas été dans un musée, ça aurait été dans une bibliothèque.

Florian Thomas : Je pense aussi que ça fait appel à un imaginaire de films qui courent jusque dans les années 80-90 avec ce genre de décor tout en bois, en marbre, un peu inquiétant mais pas trop non plus. Esotérique. Si ça n’avait pas été dans un musée, ça aurait été dans une bibliothèque.

Surtout qu’un livre est au centre de l’intrigue.

Florian Thomas : C’est un livre qui est aussi un clin d’œil littéraire. C’est une invention de Jean Ray, qui est un peu le Lovecraft belge. Le manuscrit Stein, qui s’appelle en fait le Grimoire Stein dans sa version à lui, c’est une espèce de Necronomicon, de livre imaginaire. Et quand Lupin ou Holmes dit : "un livre qui est censé…", c’est la vraie définition du livre. On avait un Lovecraft en Belgique et personne ne le sait !

Quels ont été les choix formels pour filmer ce lieu atypique ? Vous avez évoqué Tourneur, cinéaste célèbre pour son utilisation du hors-champ, ainsi que l’usage que fait Spielberg de la suggestion dans les Dents de la mer ou Jurassic Park.

Florian Thomas : Mon mot d’ordre que j’ai donné à Alexandre d’Audiffret, le chef-opérateur qui a fait un travail vraiment extraordinaire, c’était "je veux faire un film à l’ancienne". Enfin, quand je dis à l’ancienne, ce n’est pas si ancien que ça. C’est un film dans le goût de ceux des années 80-90. Aujourd’hui, on est à l’ère du numérique, on voit tout, on montre tout ; mon film, je le voulais un peu comme un hommage, une ode à l’ombre, au clair-obscur. Je lui avais dit : "surtout, le musée de l’anatomie, quand il sera de nuit, je ne veux pas le voir, je veux le deviner". Donc on a éclairci par touche, on a des ombres très portées, même sur les visages. On n’est pas dans la lecture, on est plus dans la suggestion. De la même manière que le grand méchant, tous ses meurtres sont dans le hors-champ, sont suggérés, à travers une mise en scène, on va dire, vraiment old school, sans effets gores.

Je voulais essayer de retrouver ces sensations que j’avais quand j’étais môme, et que je matais des films où on laissait la part belle à l’imagination du spectateur, où on venait vraiment la titiller. Et c'est ça qui est passionnant : on ne peut pas battre l’imagination du spectateur, ça ne sert à rien de lutter ! C’est impossible. C'est la raison pour laquelle beaucoup de films tombent à plat aujourd'hui : on montre trop. Et nous, en plus, on n’avait pas les finances pour faire quelque chose de grandiloquent, donc le meilleur moyen pour ne pas tomber dans le ridicule était encore de ne pas tout montrer et de se concentrer sur l'ambiance générale et les personnages. C'est pour ça que j'ai vraiment eu envie de remettre la mise en scène au centre du débat et de faire quelque chose qui soit vraiment dans la suggestion.

Je voulais essayer de retrouver ces sensations que j’avais quand j’étais môme, et que je matais des films où on laissait la part belle à l’imagination du spectateur, où on venait vraiment la titiller. Et c'est ça qui est passionnant : on ne peut pas battre l’imagination du spectateur, ça ne sert à rien de lutter ! C’est impossible. C'est la raison pour laquelle beaucoup de films tombent à plat aujourd'hui : on montre trop. Et nous, en plus, on n’avait pas les finances pour faire quelque chose de grandiloquent, donc le meilleur moyen pour ne pas tomber dans le ridicule était encore de ne pas tout montrer et de se concentrer sur l'ambiance générale et les personnages. C'est pour ça que j'ai vraiment eu envie de remettre la mise en scène au centre du débat et de faire quelque chose qui soit vraiment dans la suggestion.

Et pour conclure ?

Florian Thomas : Je voulais juste conclure en disant un mot sur l’équipe parce que c’est important pour moi. J’ai eu énormément de chance parce que justement, c’est un film ambitieux dans sa direction artistique, autant au niveau déco qu’au niveau costume, interprétation… J’ai vraiment eu de la chance d’avoir une équipe avec des talents qui suivent derrière. Sans eux, le film aurait fait Pschitt. Bon, il peut encore faire Pschiitt puisqu’il n’est pas monté. Si ça se trouve, on est en train de parler d’un truc très nul ! Mais à mon avis, il ne sera pas nul. J’ai eu énormément de chance d’avoir l’équipe que j’ai eue. Je leur dois tout.

Charles Clément : Non, mais c’est ensemble, c’est une équipe. Il y a eu une belle alchimie. Pourvu qu’elle dure !

Florian Thomas : Je pense que sur ce genre de film, c’est particulièrement important.

Charles Clément : Il faut marquer l’empreinte, le premier sillon, sinon tu te plantes.

Florian Thomas : Oui. Et même si j’ai tendance à dire que tout est important dans un film, c’est le genre de court où on ne peut pas se louper. L’artistique doit être juste à tous les niveaux. Je trouve qu’il a été juste. Et comme j’aime à le dire, ils nous ont fabriqué un écrin magnifique dans lequel toi et Vernon ont pu donner le meilleur.

Charles Clément : Souhaitons que ce ne soit que le début !

Je remercie Florian Thomas et Charles Clément pour leur gentillesse et leur patience.